本観測で使用している海洋短波レーダ(HFレーダ)は、短波帯の電波を用いて遠隔地より海面の流れや波を観測するリモートセンシングの機器であり、その原理は、Crombie (1955) により発見され、Barrick (1972)らによって実用化されました。

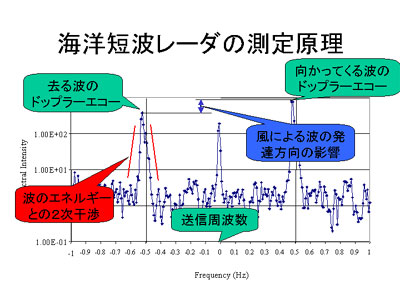

実際のHFレーダによる受信信号を拡大すると、このように見えます。

この信号を距離毎、方向毎に処理して海面の流れを計る仕組みです。

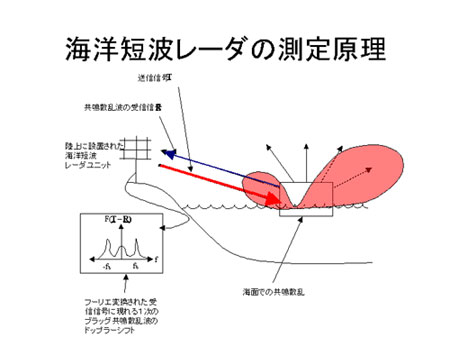

その測定原理を下図に示します。

レーダ電波が海面に照射されると、海面では実際の水の波(海面波)と照射電波が干渉して、あらゆる方向に散乱波が生じます。この散乱波の内、照射電波の1/2波長と海面波の波長が共鳴することによって生じるブラッグ共鳴散乱と呼ばれる成分により、一次散乱波と呼ばれる散乱波の大部分のエネルギーが集中する部分が作られます。

そのピーク周波数は、海面波の動きにより、ドップラー効果による周波数変調(ドップラーシフト)を受けるので、そのシフト量によって海面波の進行速度を逆算することができます。

その海面波の進行速度は、波固有の進行速度と、その場の潮流などによる移送速度の和であらわされています。そこで、この波固有の進行速度を差し引くことにより、潮流の速さ(移送速度)が推定できるのです。

|