14.海の豊かさを守ろう

私たちの目指すところ

海は、人の活動により、ごみが増えたり、排水により汚れたり、問題が発生しています。また、人口も増え、漁業の進歩により、魚の獲りすぎが問題になっています。私たちが良く食べる、マグロやウナギなどが将来、食べられなくなるかもしれません。

海からの恵みが無くならないようにすることが、今、求められています。

海からの恵みが無くならないようにすることが、今、求められています。

私たちの今

私たちの国は、海に囲まれ、海から魚や貝などのさまざまな恵みをもらっています。

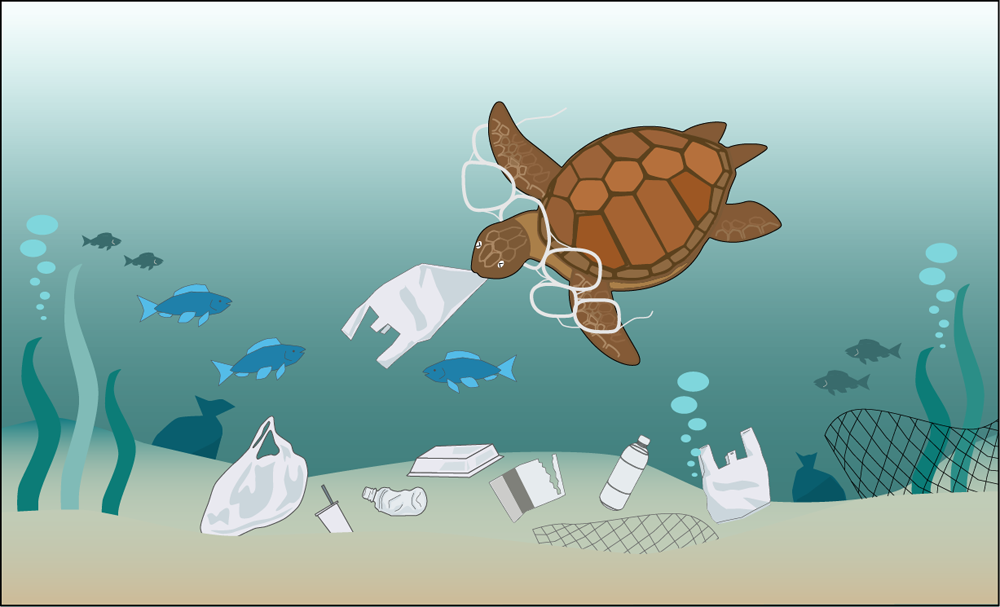

しかし、私たちの生活により発生したごみによって海が汚れています。

例えば、私たちがごみ箱に捨てずに道にポイ捨てをしたごみは、雨や風によって、川に流れて、いずれは海に流れ着きます。

このようなごみにはビニール袋やペットボトル、お菓子の包装などのプラスチックごみが含まれています。プラスチックは、紙や木と違って、生き物が分解することがむずかしく、海面に浮いていたり、海岸にうちあげられたり、海底に沈んだりして、海の中に残ってしまいます。

しかし、私たちの生活により発生したごみによって海が汚れています。

例えば、私たちがごみ箱に捨てずに道にポイ捨てをしたごみは、雨や風によって、川に流れて、いずれは海に流れ着きます。

このようなごみにはビニール袋やペットボトル、お菓子の包装などのプラスチックごみが含まれています。プラスチックは、紙や木と違って、生き物が分解することがむずかしく、海面に浮いていたり、海岸にうちあげられたり、海底に沈んだりして、海の中に残ってしまいます。

水面や水中に浮遊しているビニール袋やペットボトルなどは、波や風、太陽の光などによって細かなプラスチックごみになります。細かくなったプラスチックごみをエサと勘違いして、魚をはじめとした海の生き物が食べてしまうと死んでしまうこともあります。

1950年以降に生産されたプラスチックは83億トンあり、63億トンがごみとして捨てられたとの報告があります。毎年約800万トンのプラスチックごみが海に流れているという試算や、2050年には海に流れたプラスチックごみの重さが魚の重さを超えるという試算もあります(環境省 令和元年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書による)。

このように大量のプラスチックごみが海に流れて、海の中に残れば海の環境がこわれ、海の生き物が生活できなくなります。

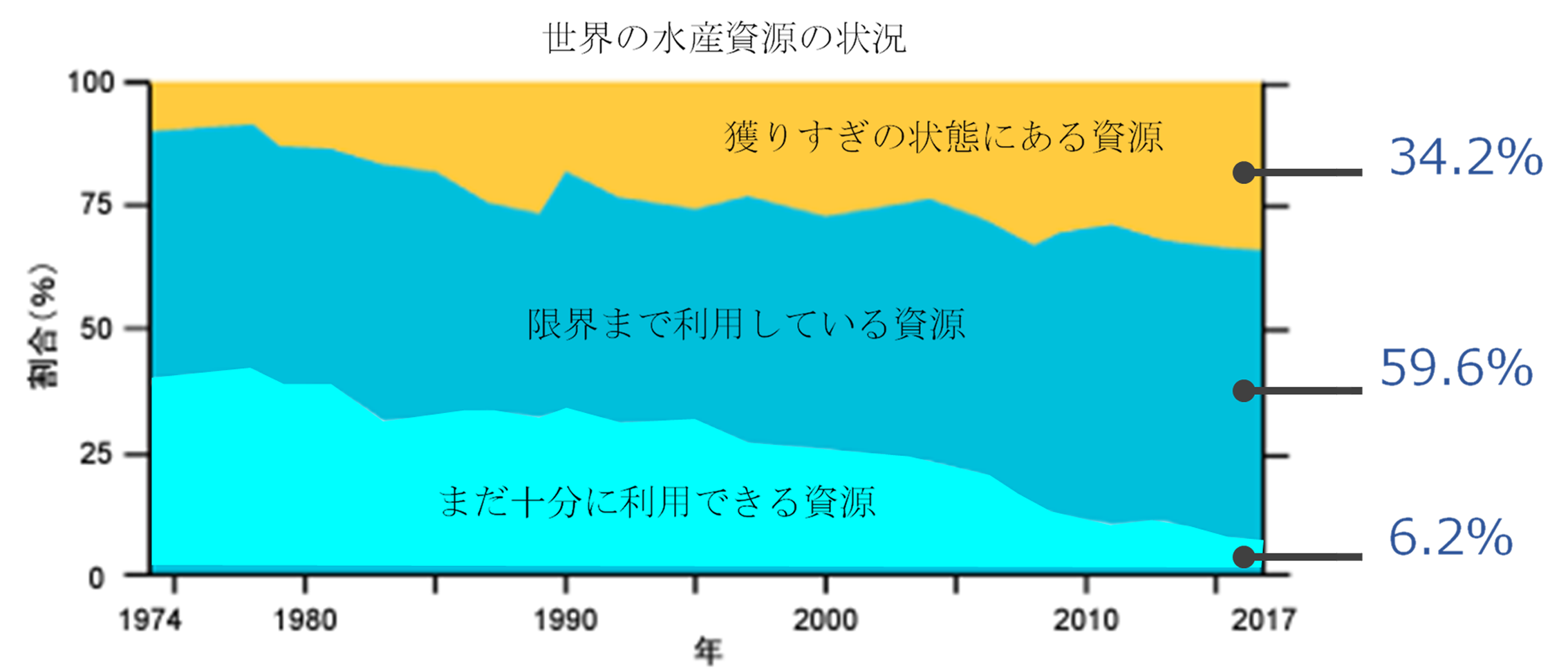

また、世界では水産資源の獲りすぎが大きな問題となっています。世界の水産資源のうち、必要以上に獲られている資源は34.2%もいます。一方で、まだ十分に利用できる資源はたったの6.2%しかありません。このように必要以上に魚を獲ると魚が減少し、将来的には魚が獲れなくなると言われています。

このように大量のプラスチックごみが海に流れて、海の中に残れば海の環境がこわれ、海の生き物が生活できなくなります。

また、世界では水産資源の獲りすぎが大きな問題となっています。世界の水産資源のうち、必要以上に獲られている資源は34.2%もいます。一方で、まだ十分に利用できる資源はたったの6.2%しかありません。このように必要以上に魚を獲ると魚が減少し、将来的には魚が獲れなくなると言われています。

出典:2020年 世界漁業・養殖業白書(国連食糧農業機関)を元に作成

ポイント

海の生き物が気持ちよく生活できるように海をきれいにして、海の環境や生態系を守るための取り組みが必要とされています。

取り組み事例

海の環境を守るために、海に流れたごみを回収したり、海岸に流れ着いたごみを回収したり、そして魚のために海草を守ったりするための取り組みが行われています。

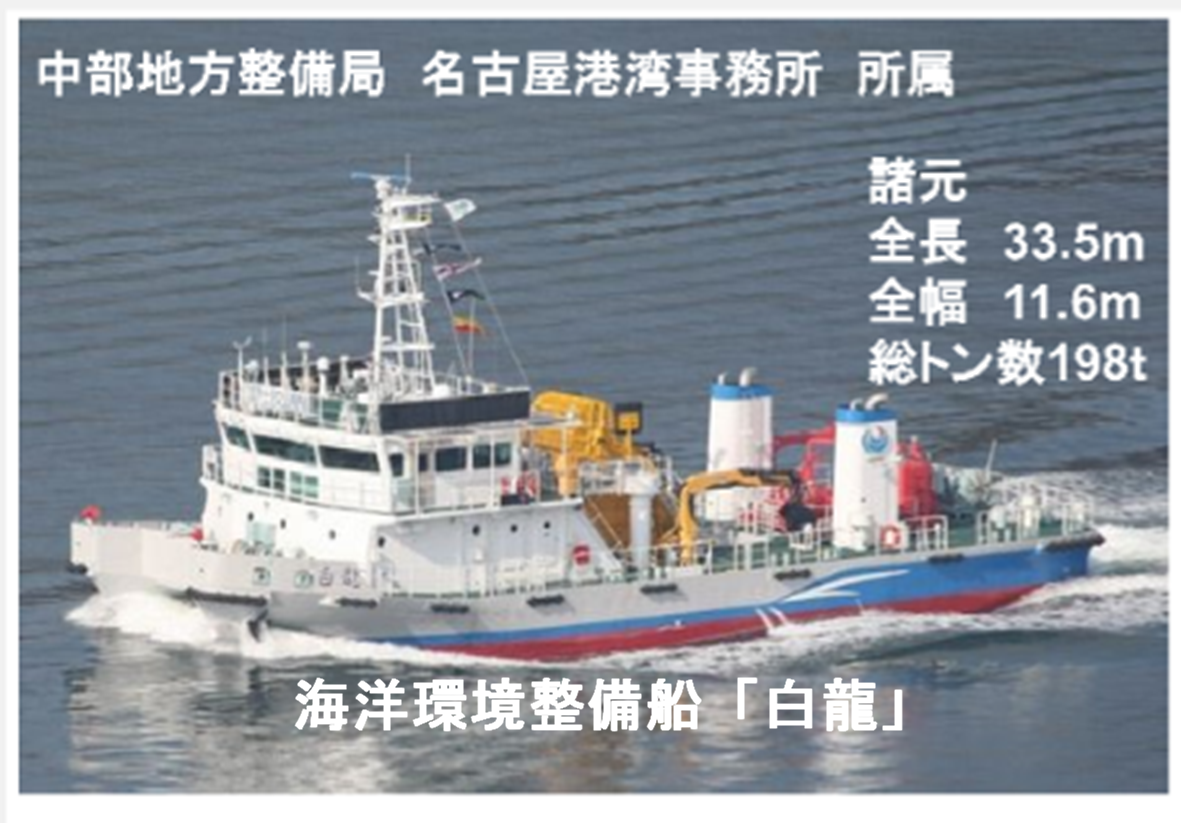

・海に流れたごみを回収する取り組み

川から流れてきて海に浮いているごみや流木などを回収して、海の環境を守るために国土交通省の海洋環境整備船が活動しています。

・海岸に流れ着いたごみを回収する取り組み

伊勢湾・三河湾に流れ込む河川と海岸で市民参加型の「川と海のクリーン大作戦」が行われています。

渥美半島西の浜(愛知県田原市)でクリーンアップ活動の様子(川と海のクリーン大作戦)

・海の環境を守り、魚を育てる取り組み

海草のアマモ、海藻のガラモ、アラメ、カジメ、コンブ、ワカメなどが密に生えている場所を藻場と呼びます。

藻場には、たくさんの生き物が住み着いたり、卵を産んだり、子育ての場所に使われています。この生き物たちが海水中の栄養を食べるため、藻場には水をきれいにするはたらきもあります。

海がきたなくなって水が濁ると光合成ができなくなるため海草は次第に減ってしまいます。海草が減ってしまった場所では、漁業者が海草の種を植え付け、藻場を増やす活動を行っています。

藻場には、たくさんの生き物が住み着いたり、卵を産んだり、子育ての場所に使われています。この生き物たちが海水中の栄養を食べるため、藻場には水をきれいにするはたらきもあります。

海がきたなくなって水が濁ると光合成ができなくなるため海草は次第に減ってしまいます。海草が減ってしまった場所では、漁業者が海草の種を植え付け、藻場を増やす活動を行っています。

「御前崎港 久々生海岸での里海プロジェクト」

静岡県御前崎港の久々生海岸では、コアマモやアマモが自然に生い茂っており、80種以上の海の生きものが確認されています。アマモ場の生きもの観察会、清掃による保全活動、大学等による調査・研究により、自然や環境を大切にする気持ちを育て、久々生海岸を守るための活動が行われています。

静岡県御前崎港の久々生海岸では、コアマモやアマモが自然に生い茂っており、80種以上の海の生きものが確認されています。アマモ場の生きもの観察会、清掃による保全活動、大学等による調査・研究により、自然や環境を大切にする気持ちを育て、久々生海岸を守るための活動が行われています。

久々生海岸で

自然に生い茂ったコアマモ

自然に生い茂ったコアマモ

久々生海岸でのアマモ場の生きもの観察会のようす

出典:NPO法人Earth Communication「御前崎港 久々生海岸 里海プロジェクトの取り組み」

私たちにできること

海の豊かさを守るために私たちにできることがあります。

・ごみのポイ捨てはしない

・ごみのポイ捨てはせず、ごみ箱に捨てるか家に持ち帰りましょう。

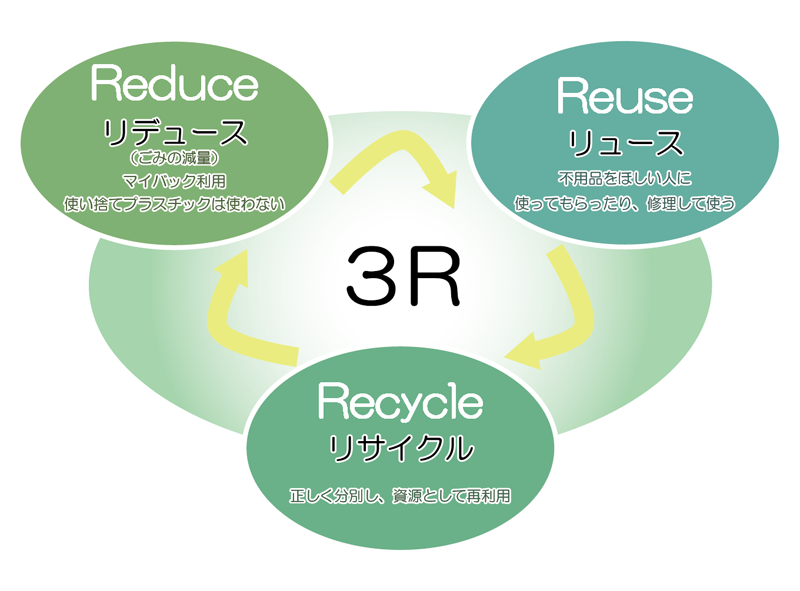

・プラスチックごみを出さない(リデュース)ように工夫する

・レジ袋はなるべく買わずに、マイバッグを持ち歩きましょう。

・ストローやスプーン等の使い捨てのプラスチックは使わないようにしましょう。

・マイボトルやマイカップ、マイ箸を使いましょう。

・プラスチックごみを再利用(リサイクル)する

・決められた方法で分別をして、プラスチックごみを洗って、資源としてリサイクルしましょう。

・プラスチック製品を長く利用(リユース)する

・使わなくなったプラスチック製品は、リサイクルショップやフリーマーケットなどを利用して、ほしい人に使ってもらいましょう。

・プラスチック製品が壊れたら、修理をして、長く使いましょう。

・海や浜辺の清掃

・海や浜辺の清掃活動に参加しましょう(川と海のクリーン大作戦等)。清掃活動を行っている場所や日にちは家のひとや学校の先生に聞いてみましょう。

・海のエコラベルが貼られた水産物の購入

・青いラベルにMSC認証と書かれた「海のエコラベル」が貼られた水産物が売られています。この海のエコラベルは海の生き物や環境にやさしい方法で獲られた水産物に貼られています。水産物を購入するときは、この海のエコラベルが貼られたものを購入すると海の魚を守ることにつながります。

ポイント

ほかにも私たちにできることがあると思います。自分にできる取り組みを考えてみましょう。

自分で調べてみましょう

SDGs14に関係するキーワードを調べてみましょう。

水質汚染、海ごみ、プラスチック、水産資源、エコラベル

ポイント

海はみんなのもの!海の豊かさを守るためにひとりひとりができることは何なのか、

ともだちや家族と話し合ってみましょう。

いっしょに学ぼう